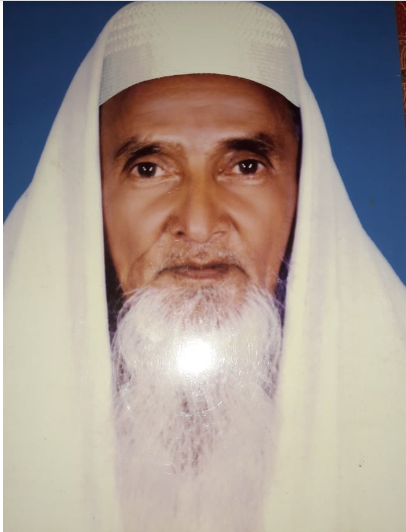

বাবার সেই সেফট্রোন/ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

বাবার সেই সেফট্রোন

বাবার সেই সেফট্রোন/ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কলেজের বার্ষিক শিক্ষা সফরে চট্টগ্রাম সী বিচে যাই। প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নায়েমের তৎকালীন ট্রেনিং স্পেশালিস্ট ও পরে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ হোসেন স্যার ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পর মার্চ মাসের ১ তারিখ কলেজের সবাই মিলে আমার জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নেয়। কেন যেন ঐদিন আমার আর জন্মদিন পালনের ইচ্ছা জাগে নি। মনের ভেতর তেমন কোনো আনন্দ অনুভব করিনি। কলেজের সবাই আমাকে নিরামিশ বলে হাসাহাসি করে তারপরেও আমার মুখে হাসি নেই। মার্চের ২ তারিখ বাসায় ফেরার সময় অফিসের লোকজন জানায়, স্যার আজকের কালেকশনের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হয়নি। এভাবে আরো অনেকদিন হয়েছে। সাধারণত টাকা জমা দিতে না পারলে আমার আলমারিতে জমা রাখি, পরের দিন ব্যাংকে জমা দিই। কিন্তু ঐ দিন কী মনে করে পিয়নকে বলি, টাকাটা আমার কাছে দাও, বাসায় নিয়ে যাই।

আমার পকেটে নগদ টাকা থাকলে খুব বেশি টেনশন করি, কী জানি কোন দিক থেকে কোন বিপদ চলে আসে! অফিসের টাকা আবার খরচ হয়ে যাবে। সেদিনও রিক্সায় করে বাসায় আসতে পথের মধ্যে একই চিন্তা মাথায় আসে। আমার পকেটে ৪০/৫০ হাজার টাকা। এখন যদি কোনো খারাপ খবর আসে তবে কলেজের টাকা খরচ করতে হবে। কী করে এই টাকা পরিশোধ করবো! বাসায় পৌঁছেও আমার মাথা থেকে এই টেনশন দূর হয়নি। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে ঘুমাই। আজ কি মনে করে রিংটোন বাড়িয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিই। মনে মনে আব্বার কথা মনে পড়ে। তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে বাড়িতে গেছেন। শরীর খুব একটা ভালো না। ঘুমাতে গিয়েও আবার আম্মার কাছে ফোন দিয়ে আব্বার শারীরিক অবস্থা জানতে চাই। আম্মা যেভাবে তার শরীরের বর্ণনা দিলেন তাতে টেনশন নিয়েই ঘুমাতে হলো। বাবার সাথে আর কথা হলো না। তিনি এশার নামাজ পড়ে খানিক আগে ঘুমিয়েছেন, তাই তাকে আর জাগাতে কেউ সাহস পায়নি।

প্রতি রাতে যেভাবে আমি ঘুমাতে যাই আজও আর সেভাবে ঘুমানোর প্রস্তুতি নেই। ঘুমাই আবার জেগে উঠি, মোবইলটা দেখি বারবার। এরপর সামান্য ঘুমের মধ্যেই মোবাইল বেজে উঠলো। দেখি বড় ভাইয়ের ফোন। তার ফোন দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। নিশ্চয় কোনো খারাপ খবর হবে, দাদা তো এত রাতে কখনো ফোন দেয় না! রাত তখন ২টা বাজে। দাদা শুধু বললেন, ‘আব্বাকে দেখতে চাইলে বাড়ি চলে এসো। আব্বার অবস্থা ভালো না।’ দাদার কথা শুনেই চিৎকার দিয়ে বাসার সবাইকে জানালাম। আমরা সবাই বুঝে গেছি বাবা আর বেঁচে নেই। এরই মধ্যে বড় বোনকে ফোন দিলাম। তিনি কান্নাকাটি করছেন। এত রাতে নদী পার হয়ে কীভাবে আমাদের বাড়িতে আসবেন এ নিয়ে তিনিও ভাবনায় পড়েছেন। যেভাবে হোক বড় বোনকে বাড়িতে আসতে বললাম। আমি রাতে চেনা-জানা অনেকের কাছে গাড়ির জন্য ফোন দিলাম। এত বছর যেসব রেন্ট-এ কারের নাম্বার সংরক্ষণ করেছি এত রাতে তাদের কেউ আর ফোন ধরলেন না। বন্ধু-বান্ধব সবাই ঘুমাচ্ছে, কারো কারো ড্রাইভার নেই। ইতোমধ্যে আমার শ্যালক আল-আমিন গাড়ি ঠিক করে ফেলে। প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হতে সকাল হয়ে যায়।

ঢাকাতে আমরা দুই ভাই ও ছোট বোন থাকি। সারারাত ওদের সাথে কথা বলে কান্নাকাটি করে পার হয়ে যায়। সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম, জানতে পারলাম বাবা স্ট্রোক করেছেন, তার অবস্থা খুব খারাপ। বড় ভাই ও মুরব্বীদের ভাষায় তাকে আর বাঁচানো যাবে না। বড় বোন, মা আর অন্যান্য আত্মীয়দের ভাষ্যমতে ঢাকায় নিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। ছোট ভাই আবদুর রব অন্য গাড়িতে বাড়ি যাচ্ছে। ওকে বললাম বাবাকে কীভাবে ঢাকা আনা যায় সে ব্যবস্থা নিতে। মনে মনে ভাবছি এত দূরের পথ আমরা গিয়ে হয়তো বাবাকে আর পাবো না। মাওয়া ফেরিঘাট পার হতেই তো দিনের অর্ধেকটা সময় পার হয়ে যাবে। আমার গাড়ির ড্রাইভারটা খুব ভালো ছিল। ও বললো, ‘স্যার কান্নাকাটি করবেন না। আমরা তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবো।’ মাওয়া ঘাটে গিয়ে আমরা সাথে সাথে ফেরি পেয়ে যাই। মনে হয়েছে আমাদের গাড়ির জায়গাটাই খালি ছিল ফেরিতে। রাস্তায় কোথাও কোনো রকম বিলম্ব হয়নি সেদিন। যেখানে রাতে পৌঁছার কথা, সেখানে আমরা বিকাল ৫টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। রাস্তার মধ্যে একটা এম্বুলেন্সও পেয়ে যাই। বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই বাবা জীবন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

পুরো বাড়ি ভর্তি লোকজন। আমরা বাবার চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছি আর বাড়ির লোকজন নিষেধ করছেন। তাদের বক্তব্য, বাবার শেষ অবস্থা। টাকা পয়সা নষ্ট করে লাভ নেই। বড় ভাইও একই কথা জানালেন। তবে মন মানে নি, সাথে সাথে এম্বুলেন্স করে বরিশাল নিয়ে আসি। আল্লাহর কি অসীম রহমত ঢাকা থেকে আসার পথে কোনো ফেরি মিস করিনি, প্রত্যেকটা ফেরি সময় মতো পেয়েছি আর এবারও বরিশাল যাওয়ার পথে ফেরি পেয়ে গেলাম। যেখানে বাড়িতে পৌঁছাতে রাত হবে সেখানে সন্ধ্যার মধ্যে বাবাকে নিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে উপস্থিত হই।

এবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। প্রথমে ডাক্তার অনীহা প্রকাশ করলেন, রোগীর অবস্থা ভালো না জানালেন। অনুরোধে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক আশার কথা শোনালেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে নেয়ারও চিন্তা করছি আমরা। রাতে কিছুটা উন্নতি দেখে আশা জাগে মনে। ভাবছি আজকের দিনটা দেখে আগামীকাল এয়ার এম্বুলেন্সে ঢাকা নিয়ে যাবো। সেভাবে আমাদের সকল প্ল্যান অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সকাল থেকে অবস্থার বেগতিক দেখে বড় ভাই ঢাকা নিতে নিষেধ করেন। সারাটা দিন বাবার শিয়রে আমরা সাবই বসে থাকি। বাড়িতে সবাই উৎকণ্ঠার মাঝে দিন কাটায়। এই ভালো এই খারাপ শুনে শুনে মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। ছোটবোনটার অবস্থাও ভালো না। বড় ভাই, বড় বোন, আমি আর ছোট ভাই বাবার সাথে বরিশাল মেডিকেলে আছি। জীবনে প্রথম বরিশাল মেডিকেলের মধ্যে রাত্রি যাপন করছি। বাবার ওয়ার্ডে যারা আছে তাদের সকলের অবস্থা নাজুক। একটু পরপর একজন করে মারা যাচ্ছেন, আত্মীয় স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। এসব দৃশ্যের মাঝখানে বাবাকে সুস্থ করতে আমরা সবাই মরিয়া হয়ে আাছি। সারাক্ষণ আল্লাহকে ডাকছি, ডাক্তারগণ সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। এই প্রথম জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ দেখছি।

মৃত্যুর আগের মহূর্তটা কেমন হয় আমার জানা নেই। তবে বড় বোন, বড় ভাইয়ের জানা আছে। তারা দুজন আশাহত হয়েছেন বেশ আগেই। আমরা ছোট, তাই আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা দেয়াচ্ছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন বাবা আর ফিরবেন না। এবারের অবস্থা আগেরবারের চেয়ে ভিন্নতর। ছোট ভাই, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, দোয়া দরুদ পড়ছি। দুপুরের দিকে কিছুটা ভালো অবস্থা দেখে আশান্বিত হই। হোটেলে রুম বরাদ্দ থাকলেও হোটেলে থাকা হয়নি। দুপুরের অবস্থা দেখে হোটেলে গিয়ে আমরা সামান্য খাবার মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। এর মধ্যে বড় বোন ফোন করে আমাদেরকে হাসপাতালে আসতে বলেন। আমরা দৌড়ে যাই বাবার কাছে, ততক্ষণে বাবার শ্বাসের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৃত্যুকালের পূর্ব মুহূর্ত, কী যে দৃশ্যের অবতারণা হলো বলে বুঝানো যাবে না। নানা ধরনের ঔষুধ পুশ করা হচ্ছে বাবার শরীরে। ডাক্তার বুঝে গেছেন বাবার শেষ অবস্থা কিন্তু আমাদের আবেদনের কারণে আরো কিছু ঔষুধ লিখে দিলেন। ছোট ভাইকে না পাঠিয়ে নিজেই দৌড়ে গেলাম ফার্মেসিতে। দৌড়াতে গিয়ে এমন ক্লান্তিবোধ জীবনে প্রথম অনুভব করলাম। স্বপ্নে যেভাবে মানুষ দৌঁড়ায়, অনেক্ষণ দৌঁড়ানোর পরেও যেমন পথ আগায় না এমনই এক অবস্থা হলো আমার। সামান্য দূরে ফার্মেসি কিন্তু দৌঁড়েও পথ শেষ হচ্ছে না। প্রথম যে ফার্মেসিতে যাই তাকে ঔষুধের নামই বলতে পারছিলাম না, হাতের স্লিপ থেকে তিনি বুঝে গেছেন এটা জীবনের শেষ ঔষধ। তাই তিনি আমাকে একগ্লাস পানি দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, ঔষধ নিয়ে আর কী হবে? তিনি ঔষধ খুঁজতে গিয়ে দেখেন মওজুদ শেষ। কী আশ্চর্য! কী করি। লোকটা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে পাশের দোকানে নিয়ে যান এবং ঔষধ দিতে বলেন। আমি টাকা না দিয়ে দৌড় দেই। লোকটা আমার সাথে দৌঁড়াচ্ছে, পথেই তার টাকা দিই। আমার ধারণা এই ঔষধ দিতে দেরি হলে বাবাকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবে না। আমার চিন্তার সাথে সাথে ছোট ভাই ফোন দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। বলে, ‘ভাই চলে আসেন আর ঔষধ লাগবে না’। ততক্ষণে বাবা চলে গেছেন, তা আমার মাথায় নেই।

আমি দৌঁড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু কোনোভাবেই ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি না। বারবার একই জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি। একজন লোক আমার অবস্থা বুঝে হাত ধরে গেইটে নিয়ে আসেন। দূর থেকে দেখি ছোট ভাই কান্নাকাটি করছে, বড় ভাই, বড় বোন সবাই নিথর দেহের উপর মাথা রেখে বিলাপ করছে। আর আমার হাতে থাকা ‘সেফট্রোন ইঞ্জেকশন’ এর বাক্সটি নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছে।

বাবার মৃত্যুর ১০ বছর পর এই লেখা লিখছি। আজও আমার কাছে এই ঔষধের বাক্সটি সংরক্ষিত আছে। ঔষধটি ফেরত দেয়ার কথা বলেছে সবাই কিন্তু আমি ইঞ্জেকশটি আজও যত্ন করে অক্ষত অবস্থায় রেখেছি। ‘সেফট্রোন’ দেখামাত্র আমার সেই সময়ের স্মৃতি ভেসে আসে। জীবনে কতো দৌড়াদৌড়ি করেছি কিন্তু সেদিনের দৌড়ের কথা কোনো দিন ভুলতে পারবো না। আজও মনে হলে পায়ের মধ্যে কেমন জানি একটা শিরশির ভাব ধরে!

Facebook Comments Sync